Scalinata di Santa Maria del Monte

Scalinata di Santa Maria del Monte

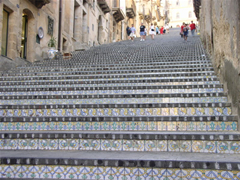

La parte antica di Caltagirone, città in provincia di Catania, nel 1606 fu unita alla città nuova da una scalinata che per centotrenta metri corre verso l'alto, fiancheggiata da edifici balconati. La scalinata è diventata l'emblema della città ed una delle sue meraviglie.

Era stata originariamente costruita a sbalzi che ne interrompevano la pendenza da maestranze gaginesche coordinate dal capomastro regio Giuseppe Giacalone.

Nel 1844 vennero unificate le varie rampe, su progetto dell'architetto Salvatore Marino. Nacquero così i centoquarantadue gradini della scalinata di Santa Maria del Monte, che dal 1954 è interamente decorata, nelle alzate dei gradini, con mattonelle di ceramica policroma prodotte dai ceramisti locali. In ogni alzata di gradino è stato applicato un rivestimento di maiolica policroma, dello stesso tipo di quella che, nei secoli, ha reso famosa la città.

Le maioliche sono decorate con motivi isolani che vanno dal X al XX secolo, raccolti e adattati - si legge a piè di scala - da Antonino Ragona. L'effetto è mirabile e il colpo d'occhio davvero spettacolare.

La scala dei centoquarantadue gradini viene annualmente illuminata il 24 ed il 25 luglio (per la festa di San Giacomo, patrono della città), da migliaia di lumini a fiammella viva. Poiché in questa occasione viene interrota ogni forma di illuminazione elettrica, il risultato visivo che ne deriva è una sorta di colata lavica, un fiume di fuoco che nella sua palpitante luminosità disegna eleganti figure decorative, frutto dell'abilità di un capomastro, agli ordini del quale lavorano diverse decine d'addetti alla sistemazione delle lucerne. A formare il singolare arazzo di fuoco è un insieme di quattromila lanternine dette "lumere".

L'illuminazione della scala ha storia antica. Il primo ad aver pensato, verso la fine del 1700, ad un disegno luminoso, fu l'architetto Bonaiuto. Ma si deve ad un frate, Benedetto Papale, la fantasmagorica scenografia della scala illuminata. Per quarant'anni il monaco disegnò motivi ornamentali, soprattutto floreali, di grand'effetto. La sistemazione a disegno prestabilito della luminaria presuppone un mese di preparazione. Gli addetti se ne tramandano l'arte di padre in figlio.

Il momento della collocazione delle quattromila lucerne ("coppi") è assai curioso. Vi si assiste nel più rigoroso silenzio. È il capomastro a dirigere la "chiamata" del disegno, che consiste nel deporre lentamente i "coppi" al loro giusto posto. Emozionante è il momento dall'accensione: un gran numero di uomini, molti dei quali ragazzi, appostati lungo la scalinata, attendono il segnale convenuto (è fissato alle 21:30) per accendere gli stoppini con steli di piante secche, chiamati "busi". Le "lumere" s'accendono all'improvviso, una dopo l'altra, dando vita ad un impressionante serpente di fuoco. L'arazzo ha vita per un paio d'ore, nel corso delle quali una marea di spettatori vi s'assiepa festosamente ai piedi. In primavera (maggio-giugno), la scala viene rivestita di fiori: migliaia di piantine in vasetto vengono sistemate sui gradini.

Il Giardino pubblico

Il Giardino pubblico

Alle spalle del Museo della Ceramica si trova il Giardino pubblico. Vi si può accedere dal Teatrino, mediante due rampe di scale, da via Roma, dove si trova l'ingresso principale a fianco del Teatro Politeama, e dal viale principessa Maria José. Il giardino, su modello dei parchi inglesi, è opera dell'architetto G. B. Filippo Basile. La realizzazione di una villa comunale sull'area della cosiddetta "silva di San Francesco", parzialmente occupata da una collinetta, iniziò nel 1846. La progettazione dell'ingresso in stile liberty, caratterizzato da un'insolita cancellata - tra fasci di canne palustri dove s'indovinano piccoli pesci, uccelli acquatici e rettili - alternata a pilastri, è opera dell'architetto Saverio Fragapane. All'interno, lungo i viali, si trovano vasi in terracotta realizzati dal Vaccaro Dongiovanni, maioliche di Giuseppe Di Bartolo e terrecotte ornamentali di Gioacchino Ali e del Vella. Nel piazzale centrale è in grande evidenza il palco musicale in stile moresco con rivestimento in maiolica policroma. Nella parte inferiore si può ammirare una delle vasche della fontana dello scultore ed architetto fiorentino Camillo Camilliani del XVI secolo. Se si opta per l'ingresso di viale principessa Maria José si scende per una duplice scalinata alla base della quale si possono ammirare due pannelli maiolicati di Gianni Ballarò e, racchiusa in una nicchia, una bella statua di Cerere, in tema con la decorazione dei pannelli, che rappresenta quasi un inno alla natura. Di fronte all'ingresso si può ammirare una gradevole balaustra in ceramica, realizzata nei primi decenni del Novecento, che circonda il giardinello antistante la caserma dei Carabinieri

A concreta testimonianza del fatto che la ceramica artistica non è solo una realtà del passato, basta osservare qua e là con occhio vigile cercando le tracce più recenti di un'arte sempre attuale. Anche per la moderna Stazione ferroviaria, in Piazza della Repubblica, non si è rinunciato all'opera del ceramista Andrea Parini, che ha realizzato un grande e variopinto pannello che valorizza il salone principale. Piazza della Repubblica è ornata da una fontana monumentale, posta su di una bella gradinata, costruita a metà del XIX secolo. Nella vicina via Principe Umberto si trova la chiesa di Sant'Anna alla quale, pur essendo di recente costruzione, vale la pena di volgere lo sguardo per lo scenografico portico ad arcate che si sviluppa su tre lati.

Interessanti sono anche la chiesa della Sacra Famiglia - di costruzione moderna, ma interessante dal punto di vista architettonico per la pianta ottagonale - e il grande e funzionale Stadio polisportivo, entrambi in via Madonna della Via. Cuore della nuova zona è il viale Milazzo, pullulante di negozi e d'attività commerciali.

Proseguendo da via principe Umberto per la via Santa Maria del Gesù, s'incontra, preceduta da una scalinata, la chiesa di Santa Maria del Gesù con l'attiguo convento, oggi purtroppo inserito in un contesto moderno che non contribuisce a metterlo in risalto.

La chiesa, cui s'accede tramite un delizioso chiostro verdeggiante, fu edificata nel Quattrocento e ricostruita dal Bonajuto. Presenta una semplice facciata dal campanile seicentesco terminante con una guglia decorata in ceramica. È custodita all'interno la preziosa statua raffigurante la Madonna della Catena realizzata da Antonello Gagini. Il convento, nonostante i numerosi ed evidenti rifacimenti, presenta ancora un bel portale gotico che porta la data 1422.

Nei pressi della chiesa si trova la compatta costruzione dell'Educandato San Luigi, costruito nel 1861 oggi sede della Biblioteca comunale e dell'Archivio di Stato, che si fa notare più che per il suo esterno, dal semplice prospetto lineare, per l'atrio interno da cui, attraverso le arcate, s'accede al giardino posteriore. Lungo la stessa via, e sul suo prolungamento, si possono osservare numerosi esempi di dimore nobiliari del XVIII e XIX secolo, tra le quali meritano d'essere menzionate Villa Patti, dal prospetto in stile gotico veneziano con piccolo portico ad arcate, dotata di un grande parco visitabile, Villa Motta, Villa Divisa, Villa Spataro e Villa Gravina.

Sulla via Nicastro, ad appena tre chilometri dal centro abitato, si trova il Cimitero Monumentale, preceduto da un viale alberato. Detto Cimitero del Paradiso, dal nome della contrada in cui sorse, fu progettato dal celebre architetto Nicastro nel 1866, con pianta a croce bizantina iscritta dentro un muro perimetrale che in parte lascia intravedere l'interno attraverso alcune aperture. Il progetto non fu mai portato a compimento dal Nicastro che morì nel 1903. Notevoli i loggiati, con arcate ogivali sostenute da snelle colonne, che donano al luogo luminosità e ariosità. Da ammirare alcune cappelle gentilizie degli inizi del Novecento sia per lo stile architettonico sia per le pregevoli decorazioni in ceramica, che purtroppo in gran parte necessitano di restauro. Dal 1931 è stato dichiarato monumento nazionale. Ad ovest della città, sull'antica strada per Gela, sorgeva, prima del terremoto del 1693, una chiesetta dedicata alla Madonna del Soccorso. Sotto le sue macerie venne ritrovato un crocifisso dipinto su pietra. Sul luogo del ritrovamento, alla fine del Settecento, fu costruita una chiesa progettata dal Bonajuto, in cui si venera la sacra immagine.

In seguito il Santuario del SS. Crocifisso s'arricchì di nuove strutture, anche per poter accogliere i numerosi devoti che vi si recano per ottenere grazie e miracoli. Lungo la strada che porta al Santuario si possono notare i misteri del Santo Rosario e le stazioni della Via Crucis su pannelli in maiolica. A pochi chilometri da Santo Pietro, nel vicino feudo di Terrana, sorgeva un tempo l'importante Abbazia cistercense di Santa Maria di Terrana di cui oggi rimane parte di una chiesetta, edificata nel XIII secolo, con resti d'affreschi quattrocenteschi. Sulla facciata si mette in chiara evidenza il bel portale principale con i due mascheroni. All'interno, a fianco dell'abside, una porticina, sormontata da un arco ogivale, permette l'accesso al campanile.

Museo della Ceramica di CaltagironeIl Museo s'articola in sette sezioni:

- Sala didattica: con una panoramica di tutta la produzione ceramica dalla preistoria ai nostri giorni. In particolare bisogna segnalare il cratere del V secolo a. C., decorato a figure rosse e raffigurante la bottega di un vasaio al lavoro sotto protezione della dea Atena. Fu trovato all'interno di una fornace attiva a Caltagirone in età greca.

- Ceramica preistorica e protostorica, greca, siceliota e bizantina. La seconda sala espone numerosi manufatti dell'eneolitico provenienti da Sant'Ippolito, quali il vaso mistiforme e la fiaschetta, dalle contrade Angelo, Moschitta, Balchino e da località al di là del Salso. Si può ammirare la grande tomba del V secolo a. C. rinvenuta in via Escuriales ed il chiusino tombale in calcare con sfingi attergate e scena di danza funebre in rilievo, trovato nella necropoli di san Mauro, databile al VI secolo a. C. Vi sono inoltre esposte ceramiche greche a figure nere e rosse, terrecotte ellenistiche e vetri romani della collezione Russo-Perez.

Patio riservato ai modellini di forni medievali. Due delle quattro fornaci medievali rinvenute nel 1960 ad Agrigento sono riprodotte nei modellini realizzati dal prof. Antonino Ragona. La prima fornace è di tipo musulmano, la seconda d'epoca angioino-aragonese.

- Ceramica medievale. In questa sala troviamo esposte ceramiche siculo-musulmane realizzate dal X al XV secolo. Fra le ceramiche più antiche sono ben documentate quelle rinvenute ad Ortigia, nell'area del Tempio d'Apollo, dove in età medievale sorgevano fornaci per la produzione ceramica. Si segnalano una ciotola del X secolo, con invetriatura piombifera e decorazione dipinta in giallo verde e bruno; ciotole in protomaiolica decorate in policromia del XIII, altre con decorazione in bruno e verde ed infine un terzo gruppo decorato in bruno del XIV secolo. Tante le brocche, le anfore e i boccali destinati alla mensa. Le brocchette presentano un particolare filtro posto all'attacco del collo, forse per preservare l'acqua da impurità contenute nei pozzi. Un tale uso è documentato nell'Egitto alto-medievale e nelle culture sahariane. Nel corso del XV secolo l'invetriatura usata per il rivestimento delle ceramiche diviene più brillante e corposa assumendo le caratteristiche dello smalto. Da questo secolo vengono definite maioliche. Di questo periodo sono in evidenza ciotole decorate in monocromia in blu con motivi fitomorfi. Si notano anche piatti in maiolica decorati in blu e lustro con motivi floreali del XV secolo.

- Ceramica rinascimentale. Sono esposte maioliche destinate alla mensa o alla conservazione dei cibi e decorate in blu, blu e verde o blu e giallo, prevalentemente di produzione di Caltagirone; coppe e ciotole decorate con motivi vegetali e floreali e numerose maioliche del XVII secolo.

- Ceramica barocca. Vi si trovano, in particolare, anfore da sacrestia e acquasantiere con applicazioni plastiche, XVII secolo. Si notano soggetti vegetali, animali e talora piccole figure di santi.

- Grande sala riservata ad una panoramica di tutta la maiolica siciliana dal XVII al XIX secolo. Le vetrine d'esposizione contengono pregevoli vasi, albarelli, bombole che raffigurano angeli, santi, stemmi e profili femminili. Stupende le lucerne antropomorfe e le maioliche con decorazioni in smalto blu turchino. Non mancano pavimenti maiolicati, grandi vasi ornamentali in maiolica e mattonelle segnaporta smaltate. Molto originali gli scaldamani in maiolica del XVII secolo a forma di pesce o di tartaruga. Ampio spazio è dedicato alle ceramiche d'autore, fra cui si segnalano le terrecotte settecentesche di Giacomo Dongiovanni (1772-1859): la Natività, la Bottega del Ciabattino, lo Zampognaro e i Suonatori Ciechi. Pregevole il presepe di Giuseppe Dongiovanni Vaccaro ed il gruppo in terracotta raffigurante una lite fra nuora e suocera. Completano l'esposizione altri gruppi figurati di Giuseppe Vaccaro e di Giuseppe Failla, in particolare l'opera raffigurante San Giacomo Maggiore Apostolo.